木綿豆腐と絹ごし豆腐の違い

こんにちは、今回テーマは、木綿豆腐と絹ごし豆腐の違いです。

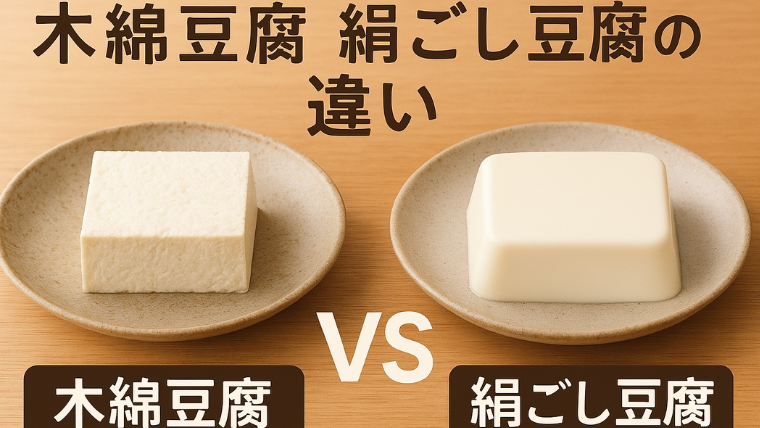

木綿豆腐と絹ごし豆腐、まずは見た目と食感の違い

豆腐は大きく分けて木綿豆腐と絹ごし豆腐の2種類。見た目は、木綿がやや密でざっくりした表面、絹ごしはつるんとして柔らかいのが特徴です。食感の違いは調理法の幅にも直結します。例えば、煮崩れしにくい木綿は炒め物や煮物に、滑らかな絹ごしは冷ややっこやスープに向きます。

栄養面での違い ― タンパク質はどちらが多い?

結論から言うと、同じ重量あたりでは木綿豆腐のほうが栄養が凝縮されていることが多いです。これは水分量の違いが主な理由。木綿は製造過程で圧をかけて水分を抜くため、水分が少なく栄養素が濃い傾向にあります。

タンパク質について

タンパク質は筋肉や肌、免疫を支える大切な栄養素。一般的に同じグラム数で比べると、木綿豆腐の方がタンパク質量がやや多めです。例えば、おかずとしてタンパク質をきちんと取りたいときは木綿が頼りになります。ただし、調理で水分や油を加えると実際に体が吸収する量や満足感は変わるので、用途に合わせて使い分けるのが良いです。

ビタミン・ミネラル、脂質の違い

大きな差はありませんが、やはり水分量の差で木綿の方が 鉄分やカルシウム、マグネシウム などミネラルがやや多めになりがちです。脂質も同様に豆の成分が凝縮される木綿の方が若干上になりますが、いずれも低脂質食品の範疇です。

ポイント:同じ「豆腐」でも加工の仕方で栄養の濃度が違います。目的(タンパク補給/滑らかさ)で使い分けましょう。

調理別の使い分けアイデア

木綿豆腐に向く料理

- 炒め物(しっかり水切りをして崩れにくく)

- 揚げ出し風やステーキ風(ソースと合わせる)

- 麻婆豆腐やチャンプルー(歯ごたえと存在感を出せる)

絹ごし豆腐に向く料理

- 冷ややっこ(薬味を楽しむ)

- スープやシチュー(優しい口当たり)

- デザート風(はちみつやフルーツと合わせる)

保存と選び方のコツ

選ぶときはパッケージの製造日や賞味期限をチェック。しっかりタンパクを取りたいときは木綿、滑らかさ重視や赤ちゃん・歯の弱い方には絹ごしが便利です。買ってからの保存は冷蔵庫で、開封後は清潔な水で保存して早めに使い切りましょう。

メモ:調理前に木綿は軽く水切り、絹ごしはそのまま使うと扱いやすいです。

まとめ:健康の持続時間という視点での豆腐の選び方

豆腐は低カロリーで高品質な植物性タンパク質が取れる優秀な食品です。日々のタンパク補給や健康維持という観点では、料理の目的や食べる人の好みに合わせて木綿と絹ごしを使い分けるのがベスト。どちらを選んでも「継続して食べやすい方」を選べば、結果として健康の持続時間を長くする助けになります。

毎日の食事に豆腐を1/2丁〜1丁の範囲で上手に組み込むと、無理なくタンパク質が補えます。朝食のスープに絹ごし、夕食の主菜に木綿など、ルーチン化すると続けやすいです。